Dio è morto, Marx pure e anche la democrazia non si sente tanto bene: così potrebbe aggiornarsi il famoso aforisma di Woody Allen. E’ parecchio che la democrazia transita per responsi clinici negativi. All’inizio del 2018 il più autorevole report internazionale sulle sue condizioni, Freedom House, ha constatato che 35 paesi hanno migliorato le libertà concesse ai propri cittadini contro 71 che le hanno ridotte, e si tratta del dodicesimo anno consecutivo in cui la colonna del passivo supera quella dell’attivo. Insomma, non basta sapere che Ecuador e Nepal stanno facendo progressi per indurci all’ottimismo. Tanto più che sul proscenio mondiale sta viaggiando una forma ibrida di cui molti parlano, che altera e sovverte i principi del regime democratico come lo conosciamo: la democrazia illiberale.

Questa definizione ha un padre scientifico, il politologo Fareed Zakaria, che la coniò nel 1997, e adesso anche un adottivo padre politico che l’ha rivendicata per la nazione di cui è a capo: Viktor Orban. Ciò di cui voglio qui sinteticamente occuparmi è se questa definizione abbia senso, in ogni caso a quale contenuto rimandi e se vi sia qualche probabilità che la categoria possa un giorno diventare applicabile all’Italia.

Il dato sorprendente (vedremo poi perché solo apparentemente) è che i due casi più citati quali recenti modelli sono interni alla Comunità Europea: la Polonia e l’Ungheria. Aggiungendo la Russia come paradigma, si deducono le proprietà di una democrazia illiberale dalla diretta osservazione di tali paesi. Dunque: nazionalismo, formalistica centralità dei valori religiosi e della tradizione, controllo dei media, leadership populista, forte ingerenza del governo nell’economia, sino all’estremo del capitalismo di stato.

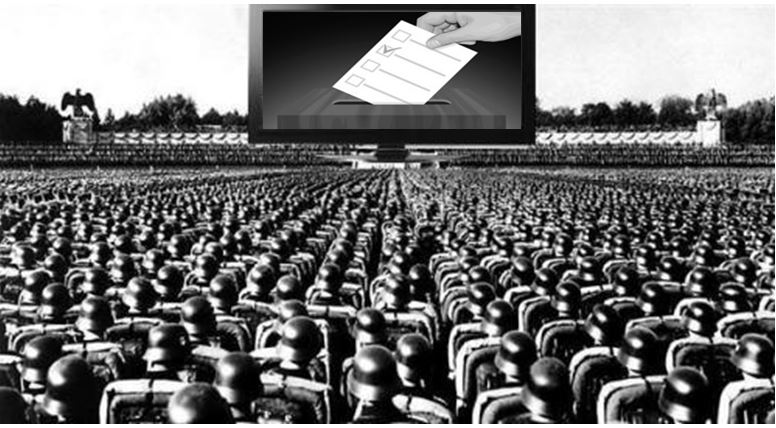

Per non ridurre però il tutto a un mero elenco, che sempre sarebbe passibile di aggiornamenti in incremento o riduzione, possiamo dire che le cosiddette democrazie illiberali limitano, o anche cancellano, le libertà pubbliche ma non le loro liturgie simboliche. Il parlamento non viene soppresso e nemmeno le elezioni, anzi. La democrazia illiberale esalta la volontà del popolo quale fonte di potere assoluto, che come tale non può subire intralci da minoranze, opposizioni, controlli giudiziari e mediatici, costituzioni. Viene ripresa, in modo più grossolano, la concezione della volontà generale di Rousseau. Un buon compendio del pensiero illiberal-democratico è nel motto di uno dei leader polacchi, Jaroslaw Kaczynski: “Il nemico è l’impossibilismo legale”.

Prima di capire quale sia il pericolo che incombe su di lei, è bene comprendere in cosa consista la democrazia liberale. Come ho cercato di dimostrare nel mio libro “Cosa resta della democrazia”, se la domanda che identificava la democrazia classica era quanta capacità hanno i cittadini di uno stato di assumere decisioni secondo la pratica dell’autogoverno?, quella che coincide con la democrazia liberale è quanto siamo liberi di fare le cose secondo i nostri desideri?

Per questo, più che di democrazia liberale, è corretto parlare di liberalismo democratico. Il liberalismo, che ha al centro l’idea che l’azione umana sia riconducibile esclusivamente all’appagamento di interessi che lo stato deve lasciare liberi di perseguire finché non nuocciano ad altri, ha monopolizzato il discorso politico a partire dal Seicento, quando nessuno avrebbe osato nemmeno parlare di democrazia.

Ma cosa significa che la democrazia viene a coincidere con la libertà? E allora il resto del pacchetto? Il Parlamento, la separazione dei poteri, le costituzioni, i partiti, il suffragio universale? Non sono, a loro volta, l’essenza della democrazia? Il fatto è che tutte queste istituzioni, ovviamente, non hanno senso per se stesse ma sono strumentali. O sono la facciata formale che cela l’assenza di libertà, come nella Russia sovietica o nell’Iran degli ayatollah che, salvo correttivi parziali sulla separazioni dei poteri, le avevano tutte. Oppure, se funzionano correttamente, tutelano il fine ultimo della democrazia, che è la libertà. In effetti anche nelle democrazie conclamate il ridimensionamento del Parlamento, a cui il governo sottrae di fatto la funzione legislativa, o l’invasione dell’esecutivo nella sfera giudiziaria di rado hanno impressionato al punto di mettere in dubbio lo statuto democratico del paese.

Per questo non ha senso l’ossimoro “democrazie illiberali”. L’unica forma di democrazia che la storia moderna ci ha sin qui consegnato è quella liberale, e quindi se non ci sono le libertà non c’è più nemmeno la democrazia. Se proprio dovessimo giocare con questo termine, ci dovremmo riferire a quei paesi nei quali la competizione elettorale e istituzionale si svolge in modo regolare (come nell’Iran attuale) ma sono conculcate diverse libertà personali, non solo tipicamente pubbliche (come la libertà di associazione o di espressione) ma pure private (come nel campo dei costumi sessuali).

Tra le varie locuzioni alternative a democrazie illiberali (pseudodemocrazie, democrazie vuote, autoritarismi competitivi) suggerirei quella di “tirannidi democratiche”, per dar conto di come esse non siano una negazione della democrazia liberale ma più esattamente una degenerazione dei suoi aspetti più critici. Quanto alla tirannia, si tratta di quella che più atterriva i costituzionalisti americani e Tocqueville: la tirannia della maggioranza.

In effetti, benché da sempre l’autogoverno sia stato soppiantato quale obiettivo della democrazia, la sovranità popolare ha continuato a essere surrettiziamente tirata in ballo per legittimare questo o quel governo democratico, o persino l’intero sistema della democrazia. E non come semplice strumento procedurale, nel senso che in qualche modo bisogna pur decidere chi comanda, e il principio di maggioranza all’interno di un regime rappresentativo si presenta meno arbitrario dei dadi: ma nel senso profondamente enfatico di volontà del popolo, direttamente surrogatoria della vecchia volontà divina. La regressione tardonovecentesca della politica a campagna elettorale permanente, con la possibilità attraverso i sondaggi di compulsare i cittadini nelle fasi intermedie, ha accentuato questa forma di retorica. Si potrebbe dire che la collettività dei cittadini tanto meno conta per prendere delle sue decisioni, tanto più è stata utilizzata come mucca da mungere per portare latte alle decisioni degli oligarchi. Solo in questo modo può giustificarsi il paradosso per il quale in coda a qualsiasi dibattito sulle riforme democratiche siano giunte proposte che riducono la rappresentatività degli elettori, al limite affidando a regimi presidenziali il compito di sgombrare il campo dai traccheggiamenti dei partiti e dei parlamentari. La tirannide democratica non è che un passo in più verso quella sacralizzazione. L’unzione popolare, paradossalmente, appare ormai il nemico più insidioso per un’idea auspicabile (ma da tempo antistorica) di democrazia.

Ma rispetto al liberalismo democratico? I cittadini sono meno liberi? Le tirannidi democratiche aizzano i loro animal spirits, facendo balenare la miracolosa coincidenza fra libertà individuale e sovranità popolare: saremo liberi (ciascuno) di non accogliere gli stranieri, di non farci mettere i piedi in testa dall’Europa, di non tracciare i pagamenti (ma la libertà di abusare del prossimo era già il sogno teoreticamente propagandato e praticato dal capitalismo liberista)… e naturalmente di comprare le scarpe o i cibi che preferiamo e in generale di organizzarci i consumi, che è il senso più pregnante della vita occidentale. Quanto ai diritti civili e sociali, spettano a chi è compreso nel noi (che questo pronome sia pericolosamente suscettibile di restringersi non è timore che sfiora un sostenitore della tirannide democratica finché l’escluso non è lui). E d’altronde non si può negare che la corrosione dei diritti sociali si sia compiuta sotto le democrazie liberali, esautorate dalla globalizzazione nelle scelte macroeconomiche e da tempo impoverite di quel che si definisce accountability (ovvero: chi prende veramente le decisioni deve rispondere politicamente a qualcuno, che sia un organo di controllo oppure l’elettorato). Un punto di forza delle tirannidi democratiche è, al contrario, la reazione verso quella spoliazione di sovranità. Una reazione sotto tanti profili malsana e ottusa nei contenuti, ma pur sempre la reazione che lo stato democratico (da solo o federato) da tempo ha rinunciato concretamente a opporre. Quel che salta, prima o poi, sono i diritti più tipicamente politici. Ma quanti, francamente, sono interessati a conservarli? Le analisi statistiche sul valore che vi attribuiscono le ultime generazioni sono scioccanti. E, soprattutto, se guardiamo alle principali tirannidi democratiche (Russia, Turchia, i paesi dell’est europeo) quanti veramente li avevano esercitati?

Hanna Arendt sostenne che la forma che prende una rivoluzione è predeterminata dal regime che sostituisce: quella americana che succedette a una monarchia costituzionale si inchinò a una costituzione; quella francese (come quella russa) che seguì un regime assolutista introdusse uno stato assolutista. Per la democrazia è un po’ la stessa cosa. Dimmi chi eri e ti dirò che democrazia sarai. L’Europa dell’est è passata da una dittatura all’altra (nel caso dell’Ungheria anche un nazifascismo non d’importazione) e una volta che si è trovata sul bancone la democrazia non poteva che scegliere quella più commestibile per la sua storia: tutta nervi, scarto e interiora.

Non bisogna eccedere con le omologazioni tra una nazione e l’altra (anche se di solito funzionano benissimo quelle per area geografica: ad esempio, a parte quanto appena detto sull’est Europa, nella destra radicale scandinava, tra le più violentemente xenofobe, pure permane l’adesione a diversi valori fondamentali della loro storia democratica). In linea di principio, però, possiamo affermare che in alcuni paesi l’esistente tradizione autoritaria si è contaminata con l’unzione democratica. Nei paesi democratici più solidi, invece, la tradizione democratica liberale, a causa per lo più delle contraddizioni interne che non è riuscita ad affrontare, ha originato un progetto politico ibrido che però non è ancora riuscito a divenire governo. Ma in Italia un governo di coalizione ha come forza trainante un partito che di quel progetto è una perfetta incarnazione. Siccome si è appena insediato (e su alcune questioni, come l’indipendenza del potere giudiziario, in quanto neonata classe politica non ha un interesse divergente) si possono fare soltanto delle proiezioni, che concernono anche l’eventualità che questo governo sia in tempi relativamente brevi sostituito da uno in cui quella forza politica abbia un peso ancora maggiore.

Cosa dice la nostra storia? Nulla di tanto rassicurante, comprendendo un ventennio di fascismo, e salvo un intermezzo postbellico di appassionata partecipazione, un lungo e disamorato distacco tra governanti e governati che ha reso più robusta la demagogia dell’antipolitica (letta in filigrana, una predisposizione all’antidemocrazia), il servilismo o la faziosità dei mezzi d’informazione cui sta replicando il teppismo ignorante della comunicazione digitale. Cosa dice la nostra economia? Che siamo il paese forse messo peggio in Europa e che se i conti pubblici (e a ruota quelli privati) dovessero franare, potrebbero diventare scioccanti sia il conflitto sociale sia le strade intraprese per contrastarlo. Con tutti i suoi difetti (numerosi ed emendabili), la democrazia liberale da questi incubi ci aveva preservato.

Corrado Augias, Il Venerdì

Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore

La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio

Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:

-

Hai detto male di me

-

Hai violato un confine

-

Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto

Scrivi un commento