Ma è proprio vero che alle elezioni debbano votare tutti? Sul suffragio universale, a lungo considerato il più esaltante e incontroverso successo raggiunto dalla democrazia, vi sono ormai quattro categorie di pensatori: quelli che per idealismo ritengono debbano votare tutti, quelli che per opportunismo ritengono debbano votare tutti (si tratta di coloro che sono più abili a fabbricare il consenso e considerano il suffragio universale il modo più sicuro per arrivare al potere), quelli che pensano che il diritto di voto vada regolato in qualche modo ma si vergognano a dirlo e quelli che pensano che il diritto voto vada regolato in qualche modo e non si vergognano a dirlo.

All’interno di questi ultimi, che includono un numero crescente di filosofi americani, un argomento assai originale è stato avanzato da Jason Brennan, con un libro che in Italia ha pubblicato la Luiss, dal titolo politicamente scorretto, “Contro la democrazia”.

Premetto che Brennan inventa una simpatica tripartizione degli elettori, distinguendoli in hobbit, che fondamentalmente se ne fregano della politica e se votano lo fanno a casaccio, hooligan, che si informano in modo per lo più superficiale e comunque partigiano, e vulcaniani, che pensano in modo razionale e sono competenti nelle scienze sociali. Gli hooligan sono la maggioranza e determinano il risultato elettorale. Se li si sottopone (come è stato fatto) a un test, si riscontra che la gran parte di loro non conosca praticamente nulla di quel che sarebbe necessario per un voto consapevole (gli esiti dei test che riporta Brennan sono impressionanti, ma ne conosciamo già pure in Italia).

Ora, il diritto a votare di un incompetente si considera indiscusso per varie ragioni, alcune delle quali legate alla sua dignità e libertà. Ma perché (qui è l’argomento originale) non vederla al contrario? Il voto non influisce solo sulla vita di colui che lo esercita ma anche su quella degli altri, e in un quadro in cui le scelte collettive determinano quanta aria inquinata io debba respirare o quante possibilità abbia di trovare un lavoro e di arrivare con i soldi a fine mese, non avrei – se fossi un vulcaniano – diritto a non vedere compromessi questi beni da persone ignoranti? Brennan chiama questo teorema principio di antiautorità: “quando alcuni cittadini sono moralmente irragionevoli, ignoranti o politicamente incompetenti, è lecito non consentire loro di esercitare autorità sugli altri. O impedendo loro di detenere il potere o riducendo il potere che hanno, al fine di proteggere persone innocenti dalla loro incompetenza”.

In pratica, anche se Brennan si proclama fautore dell’epistocrazia (governo di coloro che sanno) in luogo della democrazia, la sua posizione non si focalizza tanto su chi esercita il potere e sulla procedura con cui viene scelto, ma sulla quantità e la qualità dei soggetti che partecipano pienamente alla procedura di scelta.

Brennan risfodera anche un argomento ben noto (pure in altri settori, ad esempio nella critica dei beni comuni), quello dell’ignoranza razionale. Se io devo viaggiare in macchina tutti i giorni sarà necessario che impari a guidare, perché mi sarebbe troppo costoso pagare quotidianamente un autista. Con la mia negligenza provocherei immediatamente delle conseguenze a mio carico. Ma perché dovrei invece prendermi la briga di informarmi seriamente sulla politica visto che c’è una possibilità su vari miliardi che il mio voto risulti davvero determinante?

L’irrilevanza reale del singolo voto è una freccia in più nell’arco di Brennan per affermare che privare qualcuno del voto non è come privarlo del lavoro o della dignità. La democrazia, dice Brennan e tutti i torti non ha, rinforza il potere dei gruppi, non quello degli individui.

Riguardo al come fissare la soglia di esclusione Brennan ipotizza dei test, e suggerisce che per motivare i potenziali elettori possa essere persino stanziato un sussidio in denaro per chi lo passa.

Egli rimane, secondo me, pericolosamente legato a un test di istruzione pura, sul tipo di quelli che consentono l’accesso a una facoltà universitaria. Quand’anche si aderisse all’opinione di selezionare gli elettori, sarebbe necessario non trasformare ciò in una misura classista. Quelli che insorgono contro la revisione dell’esercizio di voto (non sarebbe precluso il diritto ma solo, a certe condizioni, il suo esercizio) dovrebbero ricordare come il suo valore sia legato proprio alla sua conquista non tanto da parte del singolo individuo (ancora oggi alcune condanne penali portano come pena accessoria la sua perdita) ma alla sua conquista da parte dei gruppi che erano considerati inferiori per censo, genere o razza (comunque quando diciamo che votano “tutti” quasi sempre stiamo accettando che rimanga qualcuno fuori: si pensi al caso macroscopico degli immigrati o al fatto che un minore di diciotto anni non voterebbe nemmeno se dimostrasse di essere preparatissimo per farlo). Il tipo di ignoranza misurata è in realtà molto più trasversale, e comprende soggetti che hanno completato degli studi.

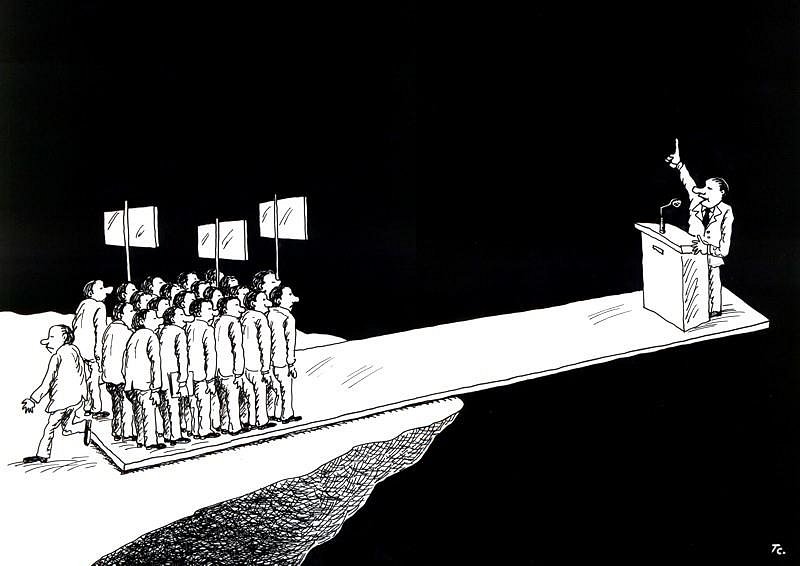

Spostare l’accento sull’elettorato passivo invece che sugli eletti può apparire estremamente più reazionario, ma in realtà è un approccio che scampa alla principale obiezione opposta alle tecnocrazie (che sono anch’essa una forma di governo per competenza): non esistono decisioni politiche migliori di altre ma al massimo decisioni migliori da adottare sui mezzi una volta che sono stati scelti i fini. In fondo quel che gli elettori fanno, con il voto, è scegliere quali persone siano idonee a dettare i fini. Qui però nascono diversi problemi: uno è che gli eletti dovrebbero a loro volta scegliere persone competenti nella scelta dei mezzi, ma l’esperienza dimostra che questo accade sempre più di rado; l’altro è che l’elettore non informato è altamente suggestionabile nella scelta dei rappresentanti e dei fini che questi si propongono di promuovere.

Qui s’innesta in effetti un altro punto debole della tesi di Brennan. Egli riporta gli esiti di un interessante test effettuato dal giurista Dan Kahan, che voleva capire quanto la politica possa corrompere la nostra intelligenza. Egli ha sottoposto un migliaio di soggetti a un test matematico che testava l’effetto di una crema sulle irritazioni cutanee, invitando i partecipanti a trarne le conclusioni. In seguito, per capire come la lealtà politica influisca sulla capacità di processare i dati, ha riformulato il problema di matematica, utilizzando come esempio la regolamentazione delle armi da fuoco invece della crema per le irritazioni cutanee. È risultato che, rispetto al test gemello, le persone si convincevano che i dati supportassero l’opinione che già avevano, in base al loro pregiudizio politico. Ma, attenzione: il gruppo più bravo in matematica era quello che più si faceva influenzare dai pregiudizi!

Questo dimostra che è un errore esaminare la crisi della democrazia considerando il voto staccato da altri momenti di sviluppo della cittadinanza (ne avevo scritto in questa critica del cittadino, che era a sua volta un paragrafo del mio libro Cosa resta della democrazia)

Perché la questione viene fuori proprio adesso? Non è certo una novità che buona parte delle persone non abbia gli strumenti culturali per esprimere un voto consapevole. Quel che è nuovo, secondo me, è che essi abbiano cessato di considerare un valore lo sforzo di acquisirli. E anche che sempre più smaccata, e favorita dall’evoluzione della tecnologia, sia la volontà dei gruppi di potere (a loro volta culturalmente meno solidi delle generazioni precedenti) di semplificare sino alla rozzezza il discorso politico e di ostacolare la lettura dei dati (avevo per questo suggerito che una nuova forma di militanza politica potesse consistere nel prendere un elettore in affido).

Pensateci: se più della metà delle persone che incontro per strada mi tirasse per errore un colpo di rivoltella mi converrebbe che, per legge, chiunque incontri un altro tiri a sorte prima di sparare: in questo modo, statisticamente, avrei più possibilità di sopravvivere. La china che sta prendendo la democrazia rischia di condurre a una situazione analoga. È una delle ragioni (non la sola) per cui una forma diversa di riflessione critica sta nel recupero, all’interno del sistema politico, di certe forme di sorteggio (ne avevo parlato qui, a proposito del Senato).

Credo che di una cosa si debba prendere atto: la democrazia rappresentativa, per come l’abbiamo conosciuta, sembra una forma politica consunta. Non so che senso abbia ancora parlare di rappresentanza parlamentare in Italia, ad esempio, dopo il modo in cui è stata approvata l’ultima finanziaria.

Accanirsi a pretendere di resuscitarla per com’era significa lasciare il campo libero a chi lavora per distruggerla e usa la “volontà del popolo” allo stesso modo di un criterio divino di unzione. A questa deriva sono opponibili due alternative: un decisionismo ristretto e snello, temperato però da fortissimi contrappesi di controllo e veto; oppure una democrazia radicale, che occupi più spazi sociali e realizzi una sorta di apprendistato della cittadinanza, che nulla abbia a che vedere con la coltivazione di un elettorato istupidito dall’ininterrotta propaganda elettorale e concimato dal rancore.

Scrivi un commento