Qualunque sia il giudizio che si voglia dare sulla Biennale 2017, credo le si debba riconoscere il pregio di avere costruito un discorso organico e riconoscibile. Il titolo della ricca esposizione all’Arsenale (Viva Arte Viva) appariva potenzialmente risucchiato in un’enfasi totalizzante ad alto rischio di vacuità. Ma se lo riconduciamo a un basico: “Cosa ci dice l’arte oggi a proposito della vita?” troviamo una risposta che funziona. Beninteso, è la risposta della curatrice Christine Macel (o almeno è quella che io ho ritenuto di ricavare tra le possibili letture), attraverso le opere selezionate, e non per forza la risposta dell’arte contemporanea tutta: ma è una risposta affascinante.

Due premesse di contestualizzazione storica vanno probabilmente fatte: una è che la tradizionale concorrenza tra scienza e arte nel rendere visibile l’invisibile volge in questo momento nettamente a favore della scienza, che si spinge anzi non all’emersione ma alla soppressione dell’invisibile (il culmine di ciò è nella negazione della coscienza e nella riduzione dei processi mentali alle localizzazioni dinamiche che emergono dal neuroimaging).

L’altra è che i temi dominanti dell’arte contemporanea paiono lo svelamento delle forme di controllo e potere sull’individuo e della loro ambivalenza (il Leone d’Oro per la miglior partecipazione nazionale alla Germania premia un’opera performante di feroce impatto su questo argomento) e la militanza ecologista, che dissemina paesaggi post-umani ammonitori nei quali si percepisce il destino follemente nichilista della specie.

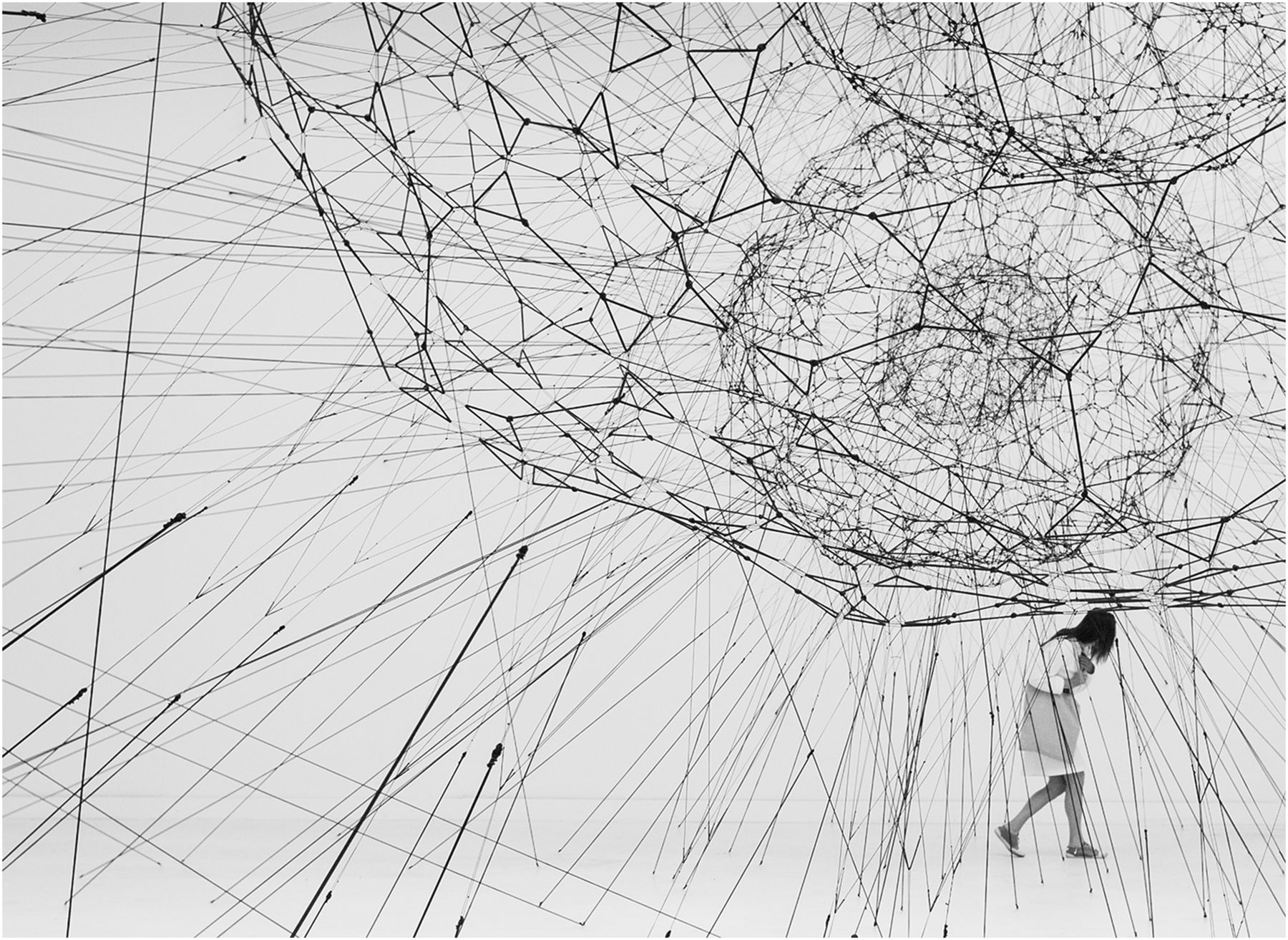

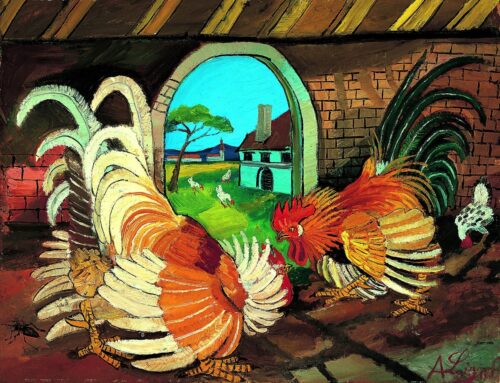

La risposta dell’arte al dominio della scienza è quella di rendere macro-visibile il visibile, ricavandone in questo modo la sua essenza nascosta, o, alternativamente, di focalizzare l’attenzione sul legami che creano un invisibile attraverso il legame tra piccoli pezzi di visibile. I padiglioni di Viva Arte Viva sono costellati di forme geometriche, tessuti, blocchi, masse che non significano mai in modo autosufficiente (come era ad esempio in molta arte degli anni sessanta) ma si uniscono in fili e trame, che implicano- e a volte esplicano- la presenza umana oppure la escludono platealmente. Tanto più l’uomo ricorre a quella sua forma di tessitura, che è la continuità della memoria, tanto più la materia appare ordinata e amichevole. La peculiarità significante dell’umano non risiede tuttavia nella spoglia riduzione utilitaria dell’oggetto ma nella trascendenza del rapporto uomo-oggetti che solo il mito riesce a suggellare. Ecco dunque quelli che a me appaiono i perni del discorso proposto dalla Biennale: la materia e il mito. E’ dalla loro combinazione che nasce l’intima resistenza dell’umano e una certa ottimistica progettualità del messaggio artistico, molto diversa dal cupo fatalismo che aveva preso le redini tematiche alla fine del XX secolo. In quelst’ultima tipologia rientra, certo, una monumentalità post-apocalittica come quella del padiglione inglese: ma non è affatto la regola, benché una certa propensione a mostrare la traccia umana come un reperto che un osservatore diverso dalla specie umana potrebbe trovarsi sia ricorrente anche in questa Biennale.

Che la materia debordi alla Biennale è consuetudine dettata anche dagli spazi. Ma di rado con tanta costanza l’avevo vista compattarsi e solidificarsi in una risoluzione analoga a quella che nella pittura da cavalletto si potrebbe definire cezanniana. Quando non può affidarsi al volume la materia si accresce grazie all’affollamento delle sue componenti minute. In questi casi è quasi sempre la mano dell’uomo a dotarla di un senso. Tra le opere più apprezzate dal pubblico ricorderei The mending project di Lee Mingwai, taiwanese: un performer (più o meno…) rammenda gli indumenti sdruciti portati dai visitatori e li accumula su un tavolo posti dietro una rete che include i gomitoli colorati attaccati al muro. Il legame tra artigianalità e cultura è più evidente nei libri che Maria Lai, scomparsa nel 2013, confezionava con il tessuto. Ancora un sardo, Michele Ciacciofera, espone un’ampia installazione composta di fossili e segni rupestri. Rashed Araeen esibisce una serie di cubi aperti e vuoti che, collocati l’uno sull’altro, cambiano olisticamente la forma del raggruppamento grazie all’intervento dello spettatore.

Il Padiglione Italia, il migliore concepito negli ultimi tre anni, mette insieme la magia e l’illusione ottica, che pure possono mi pare si prestino a essere condensati, più che nella magia e nell’illusionismo, nel mito.

Contemporanea alla Biennale, è in corso a Venezia la megalomane e straordinaria mostra di Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbeveliable, che occupando con 189 opere Palazzo Grassi e la Punta della Dogana simula, anche con una pseudo-documentazione fotografica, il ritrovamento di una nave sommersa da duemila anni, appartenente allo schiavo liberato Cimotan II e che nella nave aveva ammassato una collezione senza eguali (ovviamente nella ricostruzione fantastica di Hirst).. L’artista ha inventato- mai come in questo caso scrivere “realizzato” pare riduttivo- gli “originali” di opere egizie, mesopotamiche, greche, con tanto di incrostazioni e conchiglie attaccate, e le loro copie museali, e poi le opere di arte contemporanea poggiate sulla loro imitazione, con Topolino che prende il posto delle figure classiche e una stordente contaminazione di materiali classici e successivi.

Come si fosse messo d’accordo con “Viva arte viva”, a connotare l’ultima opera di Hirst sono il mito (che può essere indistintamente una storia favolosa o una storia vera “mitizzata”), il reperto e il volume eccessivo della materia, quest’ultimo grazie alla monumentalità di alcune statue. Di nuovo, come se il rapporto tra l’uomo e la natura fosse una sotterranea lotta per l’ingombro dello spazio.

Scrivi un commento