In mostra a Torino

Negli anni Sessanta non c’era italiano, quasi, che non sapesse chi era Antonio Ligabue: affascinava quella storia semplificata del matto ignorante e infelice che trovava una ragione di vita mettendosi davanti a una tela; e coloro che quei quadri li avevano visti lo assimilarono alla corrente naif, caratterizzata da una visione regressiva infantile dei suoi soggetti, tendenti allo stilizzato oppure all’onirico. In realtà Ligabue con un simile approccio non c’entrava nulla, ma le mostre che si susseguirono, e ancora abbastanza si susseguono, cercarono di insistere su queste due tracce (la follia risolta catarticamente con la pittura e lo stile naif), con la speranza di rinvendirne il successo tra il pubblico, che in effetti risponde con una certa puntualità. Quel che non si riesce a scalfire è una certa sottovalutazione: certo, le stime delle aste sono significative, ma non decollate come quelle di artisti che non lo eguagliano. E soprattutto smentita rimane la sua personale profezia – che un giorno sarebbe stato presente in tutti i grandi musei del mondo – giacché, in tali sedi, di opere sue è pressoché impossibile trovarne.

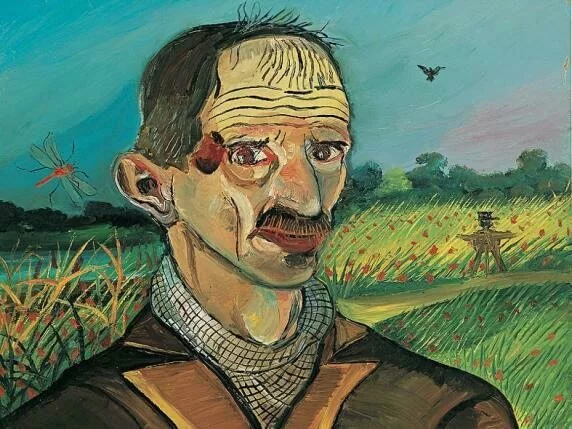

La mostra alla Promotrice delle Belle Arti di Torino (strano spazio espositivo, che scompare sovente dai riflettori per poi riaccendersi periodicamente con un evento ben scelto) non cavalca la vulgata naif: a dire la verità non ne cavalca nessuna perché il percorso e il catalogo occupano per le spiegazioni e i commenti lo spazio di un dépliant. Il curatore Giovanni Faccenda lascia parlare le opere e raccoglie una rimarchevole summa dei suoi temi a mezzo di 71 dipinti e 13 sculture: tutte provenienti da collezioni private, il che dimostra da una parte quanto appena detto riguardo al sofferto rapporto postumo dell’artista con i musei; ma dall’altra evidenzia il meritorio intento di non offrire un tragitto scontato attingendo a quelle poche collezioni pubbliche, già ampiamente saccheggiate in occasioni precedenti. I filoni di Ligabue possono sostanzialmente essere ridotti a tre: la ricostruzione bucolica e idealizzata del paesaggio o della vita rurale; la ferinità animale, esposta nella lotta o nella posa da attacco; l’autoritratto. Il paesaggio di solito non è soltanto naturale ma si allunga fino ai margini della quieta comunità agricola, o ritaglia un perimetro di questa con la presenza animale piuttosto che quella umana, e spesso razzolante in un cortile. A tale apparentemente pacifico abbandono dell’animo si contrappongono gli animali esotici, le tigri specialmente: sono i quadri che più hanno rimandato a Rousseau, il quale però veleggiava onirico e irreale, mentre Ligabue cerca, attraverso le tigri, di rendere presente e crudo un sentimento di collera. Gli autoritratti, dipinti in modo ravvicinato nel tempo all’inizio degli anni Cinquanta, sono singolarmente ripetitivi per quanto concerne la posizione nello spazio dell’artista, sul lato sinistro del quadro profilato di tre quarti con il profilo destro (salvo che in un caso), con un abbigliamento ogni volta diverso e una mosca o una farfalla svolazzante e lo sfondo di un pezzo delle sue campagne.

L’attaccamento all’autoritratto, oltre a un’indubbia e più generale matrice espressionistica, determinarono l’inevitabile accostamento a Van Gogh (pure per sommari abbinamenti biografici), e posto la questione se Ligabue ne avesse mai visto i quadri. Che un artista dall’io sofferente e disconosciuto (o equivocato) avverta l’inclinazione di specchiarsi con insistenza nella tela non lo trovo strano, e non necessita che lo abbia visto fare da altri: Ligabue del resto, nei pochi quadri più affollati di umani si dipingeva spesso al posto di tutti loro. Il punto tuttavia non è una curiosità isolata: la vera domanda è se Ligabue fosse davvero il rozzo istintivo che era mediatico promuovere o piuttosto un artista più consapevole e acculturato. È certo che il tratto (contrariamente appunto ai naif) era solido e preciso, anche se ciò che di più potente possedeva era la drammaticità dei colori e della loro combinazione. Se riferimenti esterni ne aveva incontrati, più che modelli erano piccoli innesti del suo vigore visionario: e se pure davvero osservò le tigri al circo o ai giardini zoologici, le sue fiere sembrano piuttosto parenti di una fantasia in modalità salgariana. Probabilmente negli ultimi anni affinò le sue conoscenze, e se si deve giudicare dai soggetti diversi (anche ritrattistici) in cui si cimentò fu più la spontaneità a risentirne che il dettaglio a trarne giovamento. La pittura rimase per lui un modo per stendere sulla tela la sofferenza, non una decisiva terapia bensì un intermezzo per riprendere il cimento il giorno successivo. Lo stesso per le sculture in bronzo, per le quali ancor più deplorevole è la sottovalutazione, essendo nei piccoli formati tra le più coinvolgenti del Novecento italiano.

Ligabue. La grande mostra.

Torino, Promotrice delle Belle Arti

Fino al 26 maggio 2024

Fra i caratteri distintivi dell’umanità vi è la tendenza a evitare la ripetizione, privilegiando l’innovazione creativa e ciò che è differente. A uno sguardo più attento, però, fenomeni e comportamenti ricorsivi risultano prepotentemente insediati nei fondamenti delle nostre vite, e non solo perché rimaniamo incatenati ai vincoli della natura. Come le stagioni e le strutture organiche nell’evoluzione, si ripetono anche i cicli storici e quelli economici, i miti e i riti, le rime in poesia, i meme su Internet e le calunnie in politica. Su concetti e comportamenti reiterati si basano l’apprendimento e la persuasione, ma anche la coazione a ripetere e altre manifestazioni disfunzionali. Con brillante sagacia, Remo Bassetti affronta un concetto finora trascurato, scandagliandolo nei vari campi del sapere, fra antropologia, letteratura e cinema, per dipingere un affresco curioso di grande ispirazione. Da Kierkegaard almachine learning, dai barattoli di Warhol ai serial killer, dai déjà vu fino alla routine, questo libro offre un’analisi profonda della variegata fenomenologia della ripetizione nel mondo moderno, sia nelle forme minacciose e patologiche sia in quelle che invece assicurano conforto, godimento e, persino, libertà.

Quanto siamo ripetitivi

Corrado Augias, Il Venerdì

Francesca Rigotti, Il Sole 24 ore

La conclusione del conduttore di Fahrenheit – Tommaso Giartosio

Queste sono le tre ragioni per cui ci si offende:

-

Hai detto male di me

-

Hai violato un confine

-

Non ti sei accorto di me come, e quanto, avresti dovuto

Scrivi un commento