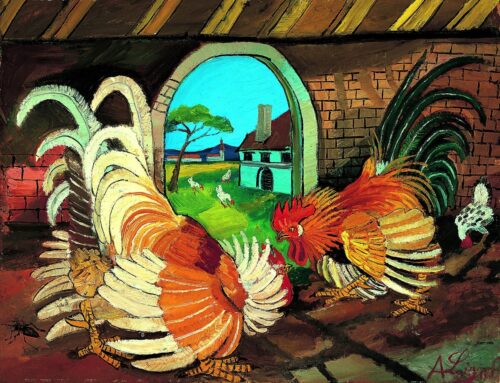

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle” avrebbe potuto scrivere, o almeno dipingere (questo in verità un pochino lo fece) Osvaldo Licini, che nel borgo marchigiano di Monte Vidon Corrado nacque (nel 1894), visse appartato nella seconda parte della sua vita, rinunciando a quel giro di frequentazioni che rese la critica meglio disposta verso i suoi colleghi, e infine morì nel 1958. Giusto l’anno in cui aveva ottenuto il suo più importante (e in quel momento contestatissimo) riconoscimento, il Gran Premio della Pittura alla Biennale di Venezia. Qualcosa del leopardiano sguardo malinconico Licini portò nei suoi dipinti, che però mantennero al tempo stesso una freschezza dissacratoria infantile.

Il merito di Licini fu di andare oltre la figurazione che stava irrigidendo l’Italia nel passato, ma il punto d’approdo fu molto originale, una vaga consonanza con l’impostazione di Paul Klee e però una netta propensione alla conservazione dell’idea di figura dentro l’astratto, come egli stesso, al di là delle dichiarazioni di principio, ammetteva ricorrendo sovente all’immagine del bilico. Trovò nella linea geometrica una forma inusitatamente intrisa di sentimento ma soprattutto fu ineguagliabile nella vibrazione cromatica della tela (il suo azzurro e il suo giallo credo non abbiano rivali nella pittura italiana). Pretese caparbiamente che la pittura fosse poesia e provò a imbastirvi sopra l’essenza fiabesca e magica del sacro, creando un personale pantheon pagano, i cui vertici erano l’angelo-aquilone e soprattutto la ricorrente Amalassunta: un incrocio, costei, tra la Vergine assunta e la regina ostrogota Amalasunta che volle raccontare come “la luna nostra bella, garantita per l’eternità, mica di ogni cuore stanco” ma presentò come un animo trasgressivo che si abbandonava al fumo e grottesche velleità erotiche. Una mostra eccezionale.

Osvaldo Licini

Collezione Peggy Guggenheim

Venezia

Scrivi un commento