A margine del libro “La morte si fa social”

“La terra è dei vivi” proclamava diversi anni fa lo slogan pubblicitario di un ente della cremazione. Mi era impossibile reprimere il profondo malessere interiore che quella frase, volutamente a effetto, mi suscitava. Certo, intendeva sollevare il problema eminentemente pratico dell’intasamento dei cimiteri e, insomma, l’opportunità di togliersi dalle palle incenerendosi nel fuoco. Ma quel maramaldeggiare sul cadavere che permane debordava per forza in uno spregio più generale.

No che non è dei vivi la terra, mi veniva voglia di gridare. La coabitiamo con la memoria che ce li rende presenti: a volte ingombra, altre zavorra, ma tanto spesso fonda e completa il senso di quel che siamo. Così, quanto più siamo capaci di ospitare quella memoria tanto più siamo vivi, e solo per questa strada padroni della terra e non suoi occupanti abusivi. La sepoltura è stato uno dei sistemi per fare i conti con quella memoria, che è compito delicato. Forse sarà giusto farla sostituire da altre tecniche di separazione (e congiunzione) tra il mondo dei morti e quello dei vivi, ma per favore ditelo in un altro modo.

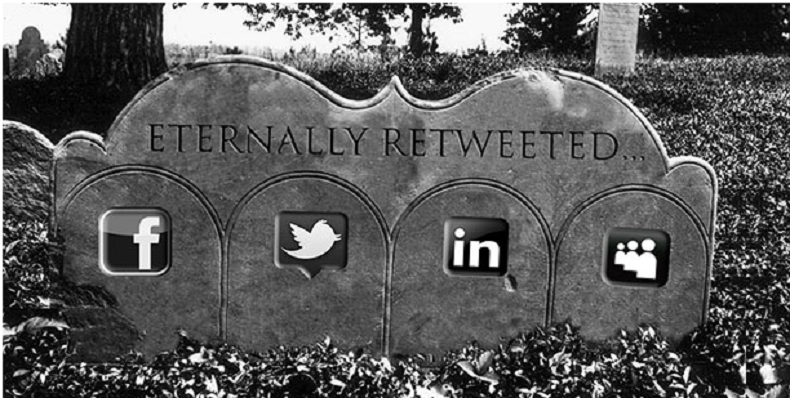

E però se di colpo, al contrario, la terra diventasse dei morti? Perlomeno nell’incontro tra la presenza fisica e quella digitale. In una recente proiezione di dati si ipotizzava che nel 2035 gli account commemorativi di Facebook potrebbero superare quelli delle persone in vita. E comunque sul web le loro tracce sono difficili da cancellare.

Intanto, con i social media, sembra improvvisamente caduto il tabù sociale che, secondo Philippe Aries, aveva dopo l’età vittoriana progressivamente scalzato quello sessuale: il tabù della morte. I cimiteri si edificano lontano dal centro abitato. La parola morte non si nomina. I cadaveri spariscono dalla vista e dal letto di casa. (Se non vi siete ancora toccati in basso a questo punto dell’articolo fate già parte della nuova tendenza).

In un libro eccellentemente documentato, scritto con fluidità e dal titolo formidabile, “La morte si fa social” (Bollati Boringhieri), il giovane filosofo torinese (che è anche nerovestito tanatologo e death educator. Nemmeno adesso? Siete grandi!) Davide Sisto ci fa addentrare nel sorprendente universo parallelo della sopravvivenza digitale. Nelle sue forme più basiche si tratta solo di un perfezionamento strumentale dell’archiviazione. In ambienti virtuali dall’accesso riservato è possibile immettere flussi di immagini che dopo il trapasso potranno essere rivisitate da chi era vicino al deceduto. Una start-up offre la chance di conservare dentro il classico medaglione a tracolla, invece che il santino fotografico, una piccola opera multimediale.

(La mia fidanzata giovanile, Caterina, una volta che eravamo al cinema si voltò angosciata verso di me: “Diventeremo anche noi delle fotografie?).

Siamo in una linea di continuità, e ci si stupisce quando la sopravvivenza digitale viene ostacolata. Alla mamma del ragazzo prematuramente scomparso (la parola costituisce il principale surrogato esorcizzante di “morto”) che nel 2017 ha raccolto il testimone su Facebook fingendosi lui, è stato sottratto l’account Facebook. In nome della privacy, della quale ci si fa beffe da vivi, i morti vengono tutelati dall’interferenza dei parenti, e mentre le carte trovate in un cassetto vengono acquisite dalla famiglia il materiale inserito su un social ha uno statuto giuridico più complicato (che comprende anche il diritto alla “cremazione digitale”.

Rispetto a questa gestione memorialistica, si registra però un clamoroso salto di qualità quando il defunto viene catapultato verso un aldiqua digitale in sembianze digitalmente rigenerate. Sisto cita esempi di chatbot e algoritmi che, ricevuto il materiale biografico della persona, riprendono da dove l’esistenza è stata interrotta per evolversi in un robot o in un ologramma che prosegue coerentemente la personalità del defunto e il suo stile comunicativo, anzi li evolve. Come uno spettro che non si tira indietro nel dire la sua su eventi postumi (e anzi, il cinema ci insegna che vedere tutto dall’alto rende più lucidi e sagaci), l’avatar digitale manifesta i suoi gusti sulle nuove band, sul vicinato e rivede le sue convinzioni politiche.

Ci sono forme diverse di commistione tra vivi e morti. Nel cimitero di Napoli, sino a pochi anni fa, si transitava in auto senza troppi problemi: il codice dominante era quello dei vivi, benché il morto non fosse strettamente obbligato ad adeguarsi. I cimiteri irlandesi, nei giardini che fronteggiano le case e dentro i quali è considerato del tutto normale sostare a leggere o fare colazione, segnano un rispettoso e pacifico confine. In certe culture l’esigenza di ammansire il defunto, e non essersene trascinato via, ha suggerito rituali di cordoglio severissimi che trasformano il vivo in un morto. Tra i Kwakiutl del Canada il parente più prossimo deve rimanere immobile per quattro giorni e non camminare per i successivi dodici. I funerali negli Stati Uniti, invece, si sono uniformati a una tradizione opposta, imbellettando i cadaveri sino al punto di farne dei quasi-vivi.

Come si colloca questa ultrattività del defunto, assicurata dai social? Se l’iniziativa è stata presa in vita dal defunto, che ha inviato tutto il materiale di accumulo (anche il dna da criogenizzare), siamo al ribaltamento dell’essere-per-la morte di Heidegger: l’individuo non ricava il senso di sé dalla possibilità determinata che gli fornisce la sua esistenza ma dalla molteplicità di possibilità non realizzate che verranno fuori nei tempi supplementari giocati dall’algoritmo. Un essere-per-l’immortalità.

La separazione mortale/vivente, tuttavia, perde significato se ci si può intrattenere piacevolmente con qualcuno, indipendentemente dal fatto che sia in vita. Nella giostra che coinvolge viventi, artefatti e defunti finisce in bilico la stessa linea di demarcazione: dovremmo forse parlare di a-mortalità (oltre che di e-mmortalità).

Dal Novecento in poi la preoccupazione dell’uomo è stata quella di trarre della sua vita un bilancio che non dovesse qualificarlo come un fallito. Una morte improvvisa, anonima o particolarmente sofferente si inserisce nel novero dei fallimenti (oppure delle colpe da ascrivere a qualcuno: la morte non è più considerata un evento naturale). La tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale, che mira a sopperire all’imperfezione dell’uomo, si incastrano perfettamente in questo meccanismo di correzione, e quindi siglano un passo ulteriormente disumanizzante: cambiare il senso della morte altera inevitabilmente anche quello della vita. Se la vediamo dal punto di vista di chi rimane, tuttavia, la tecnologia offre può offrire risorse in più all’elaborazione del lutto. Che un QR code sulla lapide (già sperimentato a Filadelfia e Seattle e portato a uno stadio più avanzato nel cimitero giapponese di Ruriden) faccia riemergere la biografia e delle immagini è un modo per preservare più solidamente il legame della memoria e, in definitiva, di ribadire che la terra non è esattamente dei vivi. Sempre che chi ha amato il defunto non si attacchi passivamente a questa dotazione hi-tech sino al punto di negarne la morte. In questo caso non si realizzerebbe la sopravvivenza digitale dei defunti bensì la morte mentale anticipata dei superstiti.

Scrivi un commento